来源:长城国家文化公园官网作者:时间:2025-02-18 16:26:34

这里,是陕西榆林。它拥有锦绣华彩的山河画卷,也拥有着属于九边重镇的文化赞歌。黄土文化和草原文化在这里辉映,长城文化和黄河文化在这里交汇,红色星火更在榆林大地上散发闪闪光辉。榆林,这座从历史中走来的文化古城,凝固着时间的魅力。

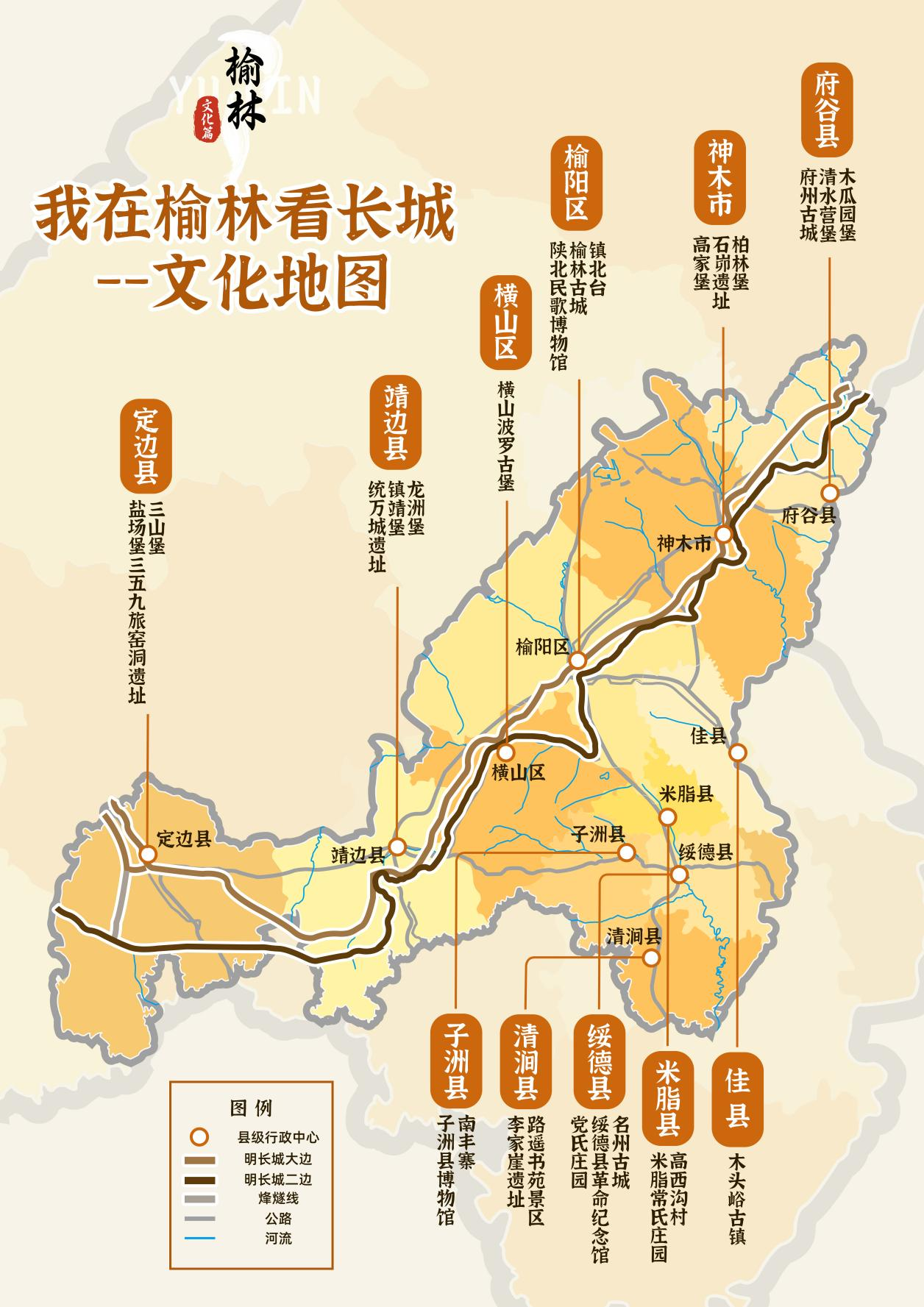

榆阳区

陕北民歌博物馆

陕北民歌博物馆作为国内首座以陕北文化为元素、以陕北民间音乐为主题、反映陕北历史变迁、体现陕北人文精神的专题博物馆,融汇音乐艺术与现代科技精华,承载着黄土文化的内蕴。

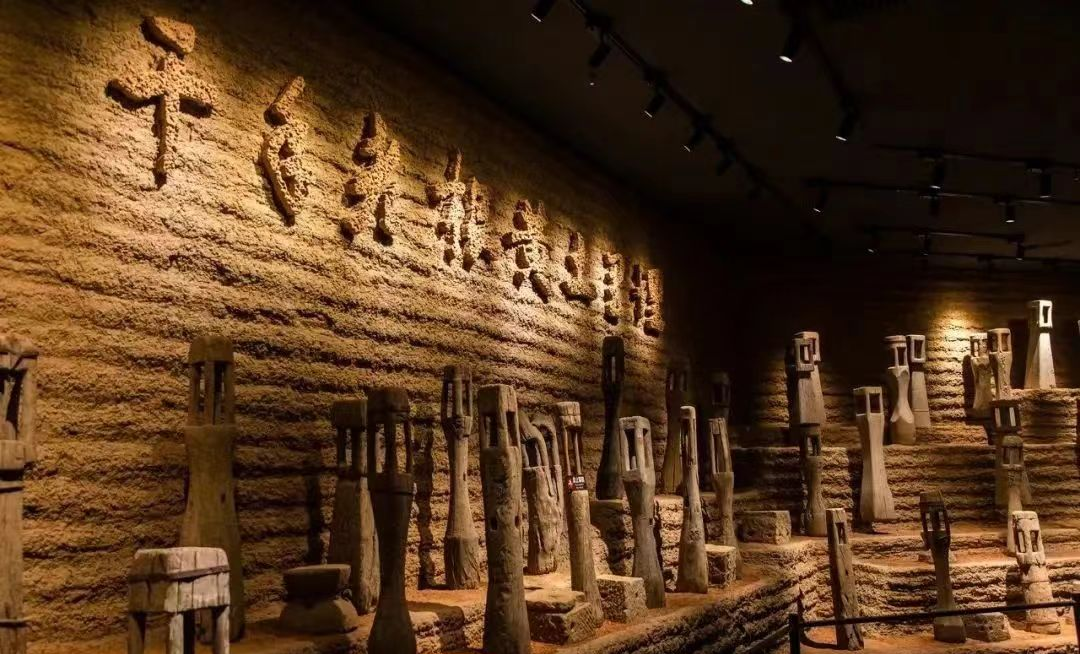

榆林古城

榆林古城,始建于明洪武初年,现存城池呈长方形,城墙周长6484米,拥有东西南北四面。城墙以砖包面,以石为基,高大坚固。主要城门上建有敌楼,下筑瓮城,是国内保存较为完好的城墙之一。

现今的榆林古城半是历史,半是故事,城内30多条巷道纵横交错,连接起古老的民居与现代的生活场景,既有明清遗风的传统四合院,也有融入当代生活的市民住宅,记录着古往今来的光影故事。

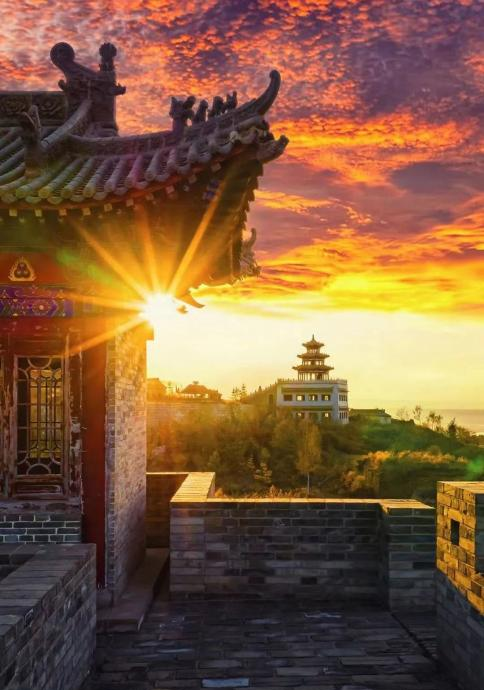

镇北台

镇北台为古长城沿线现存最大的要塞之一,是长城的重要组成部分,也是明长城遗址中最为宏大、气势最为磅礴的建筑之一。

镇北台建筑构造独特,布局严谨,充分体现了古代军事工程的智慧与匠心。五千多平方米的占地面积,恰似历史的宽广胸襟,承载着边疆的风云变幻。台下款贡城怀抱红山,北侧长城宛若巨龙逶迤在大漠中,上台下城和长城构成了长城中部一处完整、牢固、险峻的军事防御体系。

横山区

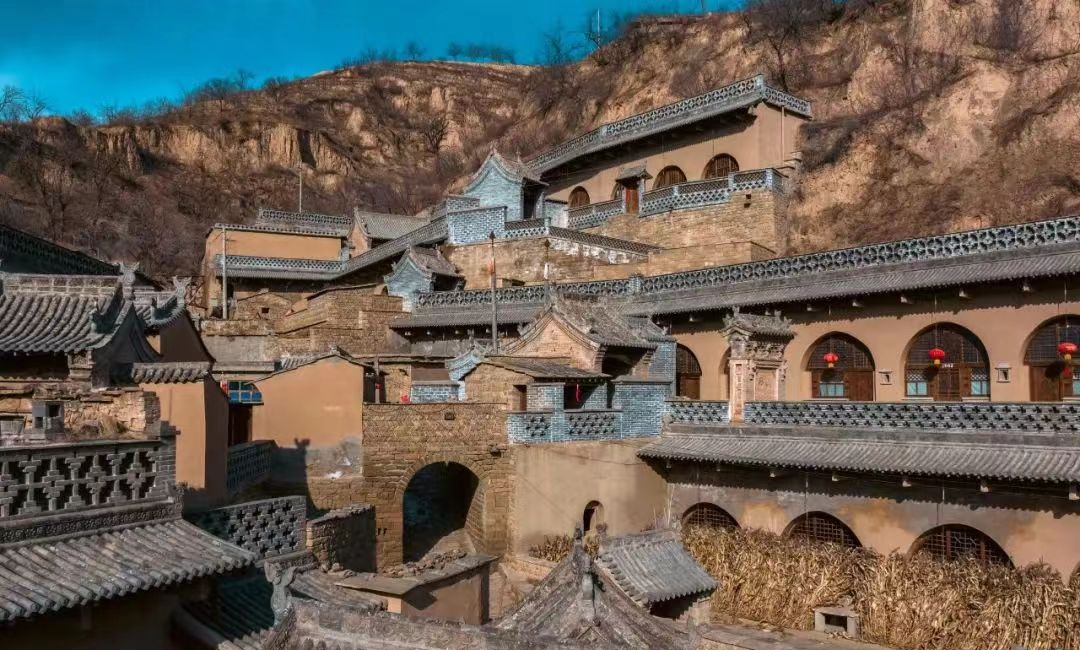

横山波罗古堡

横山,古称塞北边陲,战国秦长城、明长城在此蜿蜒起伏,并肩而立。在这里,波罗古堡与它一同矗立千年。作为“三十六营堡”之一,它见证着岁月的更迭与民族的交融。

通览全城,略呈方形,随山蜿蜒,沿地势筑成。城门共四座,东门凝紫、南门重光、大西门凤翥、小西门通顺。堡内建有重光楼、三官楼、玉帝楼、望胡台和木、石牌楼各一个,形成了四楼骑街两牌楼的壮丽景观。四座庙宇香烟缭绕,十余处楼阁尽显峥嵘。

神木市

高家堡

高家堡古镇位于神木县城西南50公里的秃尾河东岸,从“永兴门”进入古镇,一如走进了唐诗宋词的烟柳画桥。石子铺就的小路、灰色砖房的院落、木质门窗上的精美铜环……无一不透出古朴厚重的明清风貌。

一路北上,登上“镇中央”的中兴楼,便可得见古镇全貌——以中兴楼为中心点,东、南、西、北十条街,或古老、怀旧,或文艺、小清新,各有风格。

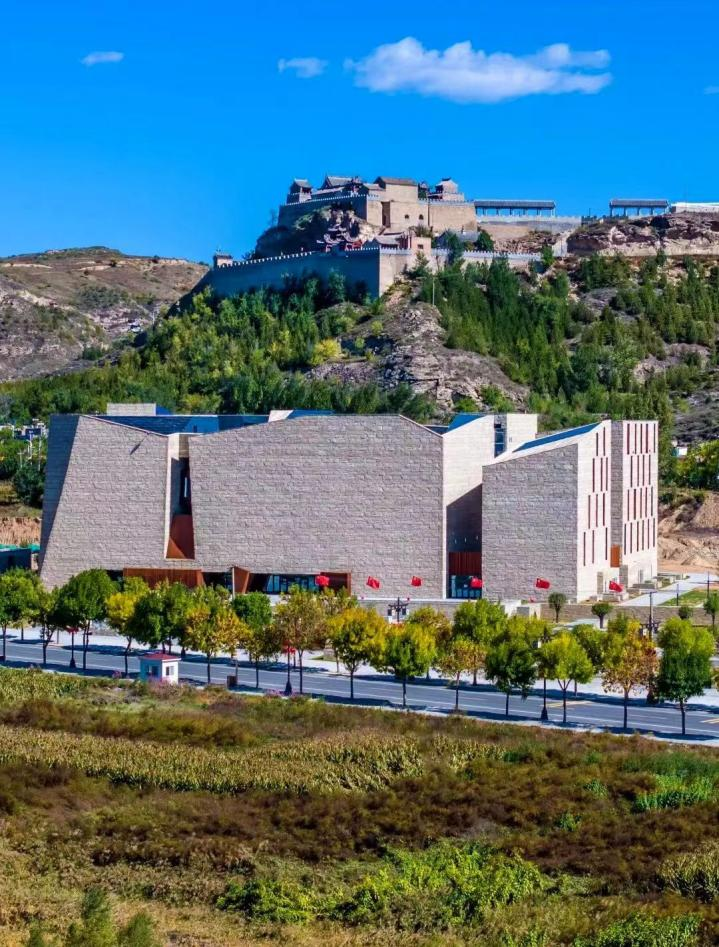

石峁遗址

位于榆林市神木市高家堡古镇的石峁遗址,雄踞在黄土高原北部、毛乌素沙地南缘,是中华文明探源工程的重要组成部分。遗址主体为距今约4000年的石砌城址,城内面积逾400万平方米,是目前我国发现的最大的史前城址。

历经四千多年的岁月洗礼,石峁依然傲然屹立。遗址内出土了大量的玉器、陶器、骨器、石雕石刻、彩绘壁画等珍贵文物,具有极为重要的历史研究价值。这些精美的文物承载着中华文明悠久灿烂的历史文化,呈现出北方地区作为中原地区与欧亚草原十字路口的别样风情。

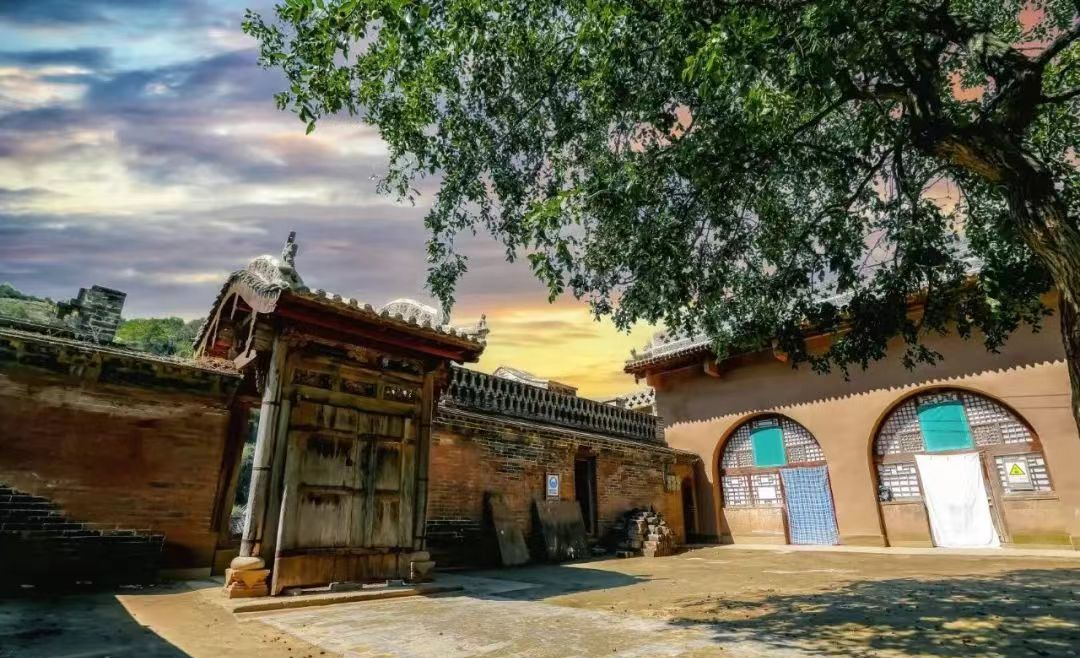

柏林堡

柏林堡,唐为胜州地,产柏故名。始建于明成化初年,巡抚卢祥置土城于山原之上,城内现存中心楼一座,墙体为黄土夯筑,外用砖石包砌。

遥望古堡,柏林堡如一位威严的老人,矗立于山脊之上,岿然不动。时光匆匆,沧海桑田,如今威严的军事设施只剩下断断续续的城墙,但巍巍长城,依然诉说着这块土地上曾有过的刀光剑影。

府谷县

府州古城

府州古城始建于五代时期,距今已逾1100多年,依山临河,蔚为壮观,是目前我国北方保留最完整的石头城。钟楼、千佛洞、七星庙、荣河书院等名胜古迹错落有致地分布于此,承载着府谷厚重的文化,凝固着时间的魅力。

清水营堡

清水营堡,背山面河,明成化三年建于清水川河西岸;隆庆五年,在该营长城口外开设贸易市场……这里不只是一道风景,更是一段久远历史的见证。

木瓜园堡

木瓜古镇古称木瓜园堡,是明长城延绥镇三十六营堡之一,明初置木瓜园寨,成化十六年改设木瓜园堡,因木瓜河水流经堡南而得名。

远远望去,高大的城墙以古朴苍劲的姿态,巍然屹立于山间,反复演绎着古镇的历史与传奇。漫步古镇,青砖灰瓦、牌楼门洞……三步一景观、五步一故事,处处都是岁月的痕迹。

靖边县

统万城遗址

统万城坐落于靖边县红墩界镇白城则村,因其城墙呈白色,所以当地人又称之为“白城子”。现存的统万城遗址主要由西城、东城及外郭城构成,东、西城并列,坐东北面西南,均呈长方形,东城南垣突出,真实完整地反映了古人在城市规划、建筑设计等方面的杰出智慧。

镇靖堡

镇靖堡,是集红色文化、历史文化、自然山水风光为一体的镇靖古堡文化旅游区。在位于镇靖堡西侧的山坡上,惠中权故居正坐落于此,券门上方的红星格外显眼。三边民俗文化园的窑洞外观形式也颇具陕北特色,内部农耕简史、农耕文化、时代印记等展览独具匠心。

龙洲堡

龙洲堡,始建于明成化五年(公元1469年),辖长城三十四里,墩台二十座,由堡城向西,经五台麻黄梁诸村至伙场地段,因黄土浇筑墙体而成为陕北保存较好的营堡之一。

这里是历史与自然的完美融合,当塞北长城与绚丽丹霞相遇,便绘就一幅蕴藏时代文化沉淀和历史光辉璀璨的画卷,诉说着沧桑岁月的艰难和坎坷。

定边县

盐场堡三五九旅窑洞遗址

盐场堡三五九旅窑洞旧址,有着“‘中央第一财政’的‘红色长城’”之称。三五九旅窑洞遗址是1940年八路军三五九旅2000余名指战员开赴定边盐场堡驻防打盐留下的遗址,是定边千年采盐史上的华彩篇章。

三山堡

三山堡建于明成化九年(公元1473年),城堡所在地势平坦,四周山地环绕,城平面近正方形。在这里,古城的城墙,厚重的青砖,堆砌着前尘旧事。一段段挺拔的城墙如一个个坚守的战士,与连绵的山脉、辽阔的土地、锦绣般的农田交相辉映,直击心灵。

米脂县

米脂常氏庄园

米脂常氏庄园,位于米脂县东北方向十二公里处的高庙山柳村沟北侧,是一处集自然风光与人文景观于一体的清代至民国时期的民居典范。

庄园整体设计巧妙利用了山势地貌,由前后错落有致的三大窑洞院落构成,总占地面积4370平方米。庄园内有饮马槽、拴马桩等,建筑风格为陕北最高等级“明五暗四六厢窑”式窑洞建筑。中心庭院由前庭(底院)和主庭(上院)两组四合院组成。前庭左右开阔,顺应山势自然延展,展现出宽展型窑洞庭院的非凡气度。

高西沟村

高西沟村是闻名全国的生态文明建设先进典型,创造了“山青、水秀、林美”的生态奇迹。一代代高西沟人用一双双粗糙却有力的双手和锲而不舍的奋斗精神,将贫瘠的土地变成了“陕北小江南”。

走进高西沟,可以看到层层梯田绕山梁、座座坝堰锁沟掌,家家户户兴窑洞,绵绵峰峦碧水漾。游高西沟村,可以春赏鲜花烂漫,夏享窑洞清凉,秋摘累累硕果,冬领黄土风光。

佳县

木头峪古镇

木头峪古镇,曾培养出4进士、6举人、1拔贡、6知县、9训导及70多贡生和秀才,被誉为“晋陕峡谷第一村”。

在这里,古街、古铺、古码头,见证着古镇曾经的繁盛,诉说着历史的沧桑;非遗展馆、仲连复生展馆、秀才文化展馆等展览馆,记录着黄土的厚重,承载着文化的传承;更有雅致的民宿,为旅途增添几分惬意。

绥德县

党氏庄园

绥德党氏庄园位于绥德县白家硷镇贺家石村,始建于清嘉庆十九年(1814年),经党氏六辈人的逐步完善,至民国时期,历时近百年形成现在的规模。庄园产生、发展与成熟过程反映了陕北人民在特定的自然地理环境条件下和重大社会变迁中的生存发展状态,是陕北人民奋斗史的真实写照,展现出当地勤劳质朴的民风及无可比拟的智慧素养。

绥德县革命纪念馆

绥德县革命纪念馆馆内展陈以“西北人民革命的一面光辉旗帜”为主题,布设“西北革命运动兴起的策源地”“陕北土地革命斗争的中心区”“抗日民族根据地的模范”“夺取全国胜利的出发点”四大板块,全面展现了中国共产党在绥德、榆林乃至西北地区波澜壮阔的革命历程。

名州古城

名州古城,国家4A级景区,以红色文化、秦扶苏文化、汉文化、陕北传统民居民俗文化为核心板块,名州古城承载着绥德厚重的历史和文脉,记录着绥德人朴实的生活情怀。

清涧县

李家崖遗址

李家崖遗址是首座在北方长城带地区发现的商周时期的古城遗址,城址依山傍水,东西城墙依势而建,南北以百米悬崖为屏,构筑起一片67000平方米的古代都市画卷。

目前,遗址内出土了陶器、骨器、石器和铜器等珍贵文物,鬲、鼎、豆、簋、瓦罐等陶质器具繁多,以高领袋足鬲、深腹簋、肩饰云雷纹的小口广折肩罐、三足瓮等陶器为代表,具有强烈的地方风格特征。

路遥书苑景区

陕西清涧县路遥书苑景区位于著名作家路遥故里石咀驿镇王家堡村,由路遥纪念馆、路遥书苑、路遥故居、路遥小镇等组成,是清涧县首个4A级旅游景区。

路遥纪念馆和路遥书苑是该景区的核心部分。其中,路遥纪念馆展厅分为“困难的日子”“山花时代”“大学生活”“辉煌人生”“平凡的世界”“永远的怀念”6个部分,收藏和展出路遥生前生活用品、手稿、信函、照片、影像视频等珍贵实物及资料600余件(张)。

子洲县

子洲县博物馆

子洲县博物馆内展示着一座城市波澜壮阔的历史起伏、弥足珍贵的文化印记、峥嵘岁月里的红色记忆,凝聚着子洲人民世代传承的匠心技艺。根系连接着过去与现在,自然与人文的遗产,将在这里继续繁茂。

南丰寨

1928年4月,中共陕北第一次代表会议在南丰寨古庙召开,成立了中共陕北特委会,为后来党中央把革命大本营选择在陕北地区奠定了坚实基础。这里融历史文化与红色旅游为一体,一段段弥足珍贵的文字、一张张动人心魄的照片、一件件饱经沧桑的文物,见证着过往的烽火硝烟,承载着红色的梦想和情怀,令人心生敬仰。

溯古探今,游走在长城榆林段,我们能看到雄关漫道的壮阔,烽火连天的记忆与最朴实无华的黄土人文,而这些历史长河中的痕迹终如繁星闪耀、永不熄灭。

注:以上图片来自榆林市文化和旅游局官方平台,如涉版权,请及时联系榆林市文化和旅游局。